個人運営でゼンゼロ攻略サイトを作ろうという無謀な挑戦の中でふと気づいた、”『ゼンゼロ』の面白さの秘訣や開発陣のこだわりと熱意” について、紹介・解説していきたいと思います。

【PRを含む】ではございますが、未プレイ・既プレイのどちらにも伝えたい部分のみをまとめましたので、最後まで読んでいただければ嬉しい限りです。

HoYoverse/COGNOSPHEREが手掛ける最新都市ファンタジーアクションRPG。大災害を生き延びた最後の都市「新エリー都」を舞台に、個性豊かな仲間たちと共に隠された秘密を解き明かしていく。

目次

『ゼンゼロ』のここがスゴい!3選

進化する爽快なバトルシステムと戦闘シーン

リリース当初から高い評価を受けていた『ゼンゼロ』の戦闘システムはバージョンを重ねるごとに改善され続け、リリース当初より更に精錬されたスタイリッシュアクションバトルに進化しています。

『ゼンゼロ』の戦闘シーンは、『極限回避』『パリィ支援』などのテクニックで敵の攻撃を避けつつ、キャラごとの特徴に合わせたスキルを選択して攻撃を行う、“テクニックと判断力の両方が問われる深いアクション性”が魅力です。

複雑な操作は少なく初心者でもプレイしやすいのにアクションは爽快、上級者向けにも高難易度コンテンツが用意されているので、ライトユーザーからヘヴィユーザーまで誰でも楽しむことができます。

昨今の主流となった複数キャラ編成型のアクションシステムは、操作キャラ以外が登場しないというもったいなさを感じることが多々ありましたが、『ゼンゼロ』はその問題に対して分析・改善を行っており、操作していないキャラもフィールド上で活躍させるための工夫などが常に研究されています。

新たな戦闘システムの実装にも余念がなく、“折角入手したキャラクターが置物にならないようなゲーム性” をテクニック要素として取り入れているというのが高い評価を受けているポイントです。

この柔軟性こそ『ゼンゼロ』が新しい時代のゲームと言われる理由の一つでもあり、コンシューマー系には難しい部分、ソーシャルゲームならではの取り組みでもあります。

直近のバージョンアップではQTEなどの新システムも登場したため、今後も新しい戦闘体験に期待感が高まっています。

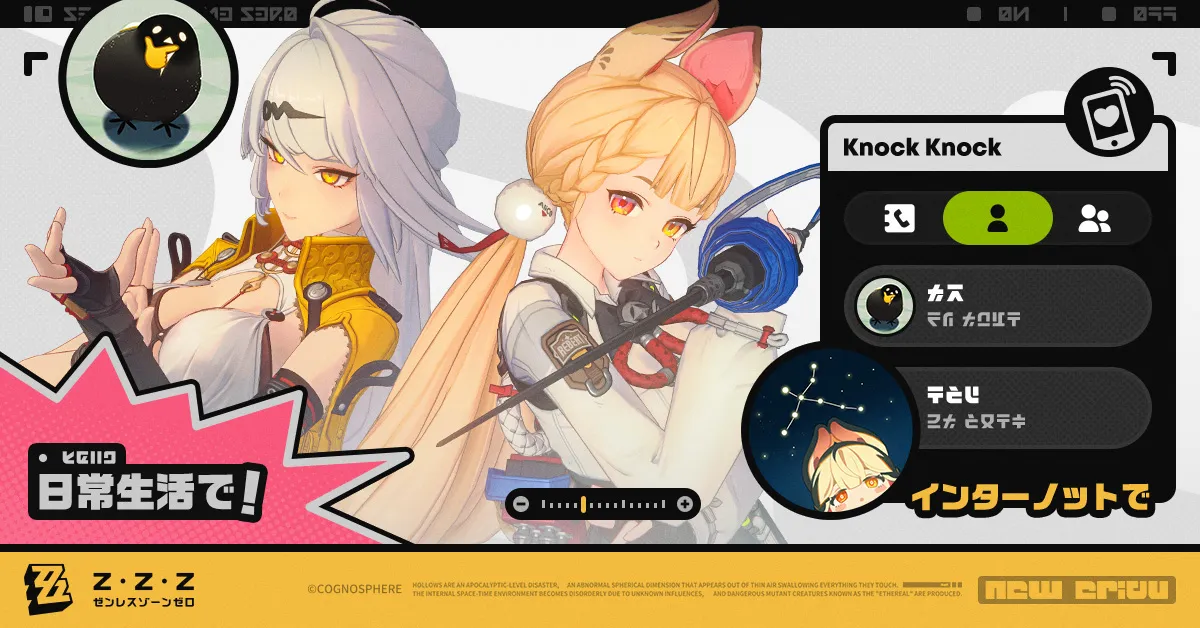

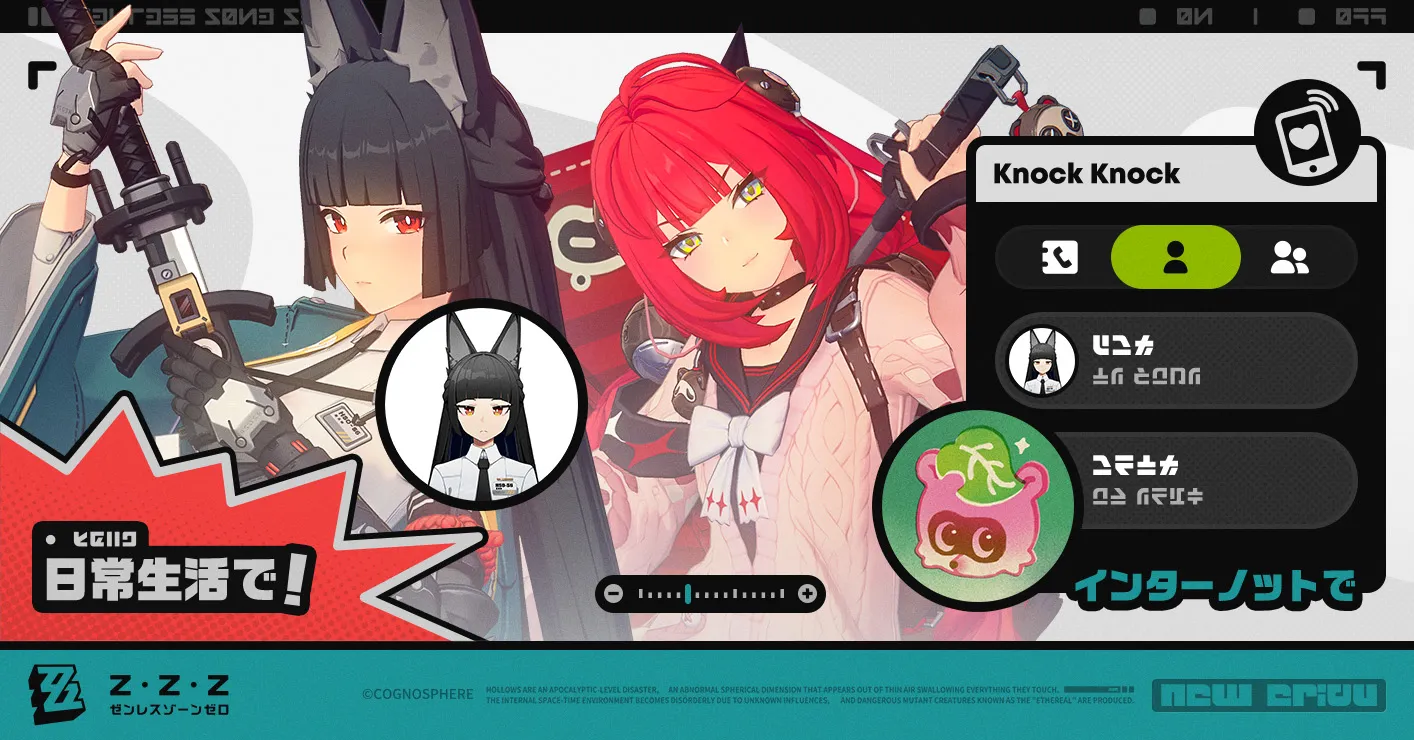

キャラクターデザインがとにかく魅力的

『ゼンゼロ』のキャラクターデザインは、アニメ・漫画文化を踏襲した馴染やすさと新規性を兼ね備えているのが良いところです。

いわゆる「金髪お嬢様」「ダウナークール」「三枚目主人公」といった記号的なキャラクターは、いずれかの作品を通して一度でも特徴を理解すれば印象に残るようになっています。

『ゼンゼロ』はこの印象を上手くキャラクターデザインに落とし込んでいて、若い世代には「真新しさ」それ以上の世代には「王道」と捉えられるようなキャラクターデザインが多いというのが特徴です。

「これ系のキャラ好きなんだよね」というユーザーニーズにマッチしたキャラが次々登場するというのが良い部分で、『ゼンゼロ』のこの絶妙な感覚の拾い方は現代ゲームの中でも明らかに秀逸です。

「これこれ、こういうのでいいんだよ」というニーズに沿ったうえで、飽きられることがないようにギャップや個性を加えるというのが『ゼンゼロ』におけるキャラクターデザインの優れたポイントと言えます。

1周年を迎えてもなお、メインストーリーどころか主要キャラクターの深堀りもそれほどされていない状態で、新規プレイヤーもまだまだ始めやすい環境であり、今後も魅力的な新キャラクターの登場が期待されてます。

ユーザー意見を重視!分析から対応までのスピード感がスゴイ

『ゼンゼロ』はユーザーの意見に敏感なところも高い評価を受けています。

リリース当初は世界観を重視した「TVアレイモード」によるストーリー展開方式を採用していましたが、戦闘シーンが良過ぎたあまりテンポロスが目立ち、ユーザーからの反応はよくありませんでした。

この反応を受けて開発陣は即座に「TVアレイモード」を廃止、ほんの2~3ヶ月という短い期間で完全新規アクションシステムが代わりに導入され、制作段階で相当練ったであろう「TVアレイモード」をストーリー上から手放す判断をしました。

(「TVアレイモード」は一部サブコンテンツで楽しむこともできます。)

修正判断の速さや新機能実装までのスピード感が並外れており、開発陣はユーザー体験を何よりも重視してコンテンツ制作に取り組んでいるという姿勢が伺えます。

定期的なアンケートを通じてユーザー全体の温度感やニーズを確かめつつ、『ゼンゼロ』には何が求めているかを見定めてからコンテンツを供給してくれるため、ユーザーと開発の間でギャップが生まれづらいというのも魅力の一つです。

未プレイに知ってほしいポイント!3選

キャラクターを魅力的に見せる独創的な表現

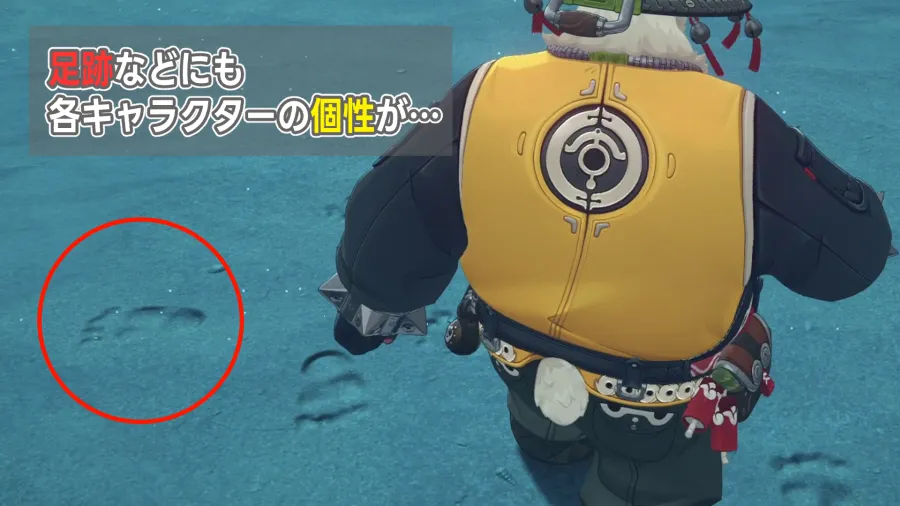

『ゼンゼロ』はキャラクターの個性を独創的に表現をしているのも面白い部分です。

元々優れたデザインのキャラクターが多い『ゼンゼロ』ですが、それぞれの個性をより魅力的に見せるために様々な工夫が施されています。

例えば、リリースから約1周年で最も印象深かった表現は「タイツの擦れる音」による質感へのアプローチです。

見た目以外でどのような表現ができるかという部分で、足音の違いやアクセサリーなどの金属音までは予想の範囲内でしたが、「タイツのそこに注目するか…」とその独創性の高さに筆者も思わず感心してしまいました。

また、戦闘の途中で上着を脱ぎ捨てるといった「動的な見た目の変化」も挑戦的な試みで、あらゆる手法を駆使してユーザーのニッチな感性を刺激してきます。そのうえで、品格が落ちないように繊細な気遣いも欠かしません。

性能は変わらないのに見た目だけを変更する仕様などもチラホラ存在し、演出や表現を重視していることの裏返しと取ることもできます。

性能以外の面でもあっと言わせる技術力の高さや表現力こそが『ゼンゼロ』の味わい深い部分で、“常に新しい発想が技術的な支えによって実現される” というのがの面白い要素の一つです。

揺れモノに対する執念と熱意

頻繁に取り上げられる話題として揺れモノ表現がスゴイという話は有名です。

SNS上では一時期「太ももの揺れがスゴイ!」という盛り上がりを見せたことがありましたが、揺れモノの演算に必要なボーンやリギングなどの仕組みは、猫や犬のセンシティブな箇所にも適用されているということが判明しています。

また、揺れる部分にはちょっとしたアクセサリーやマークなどがついていることが多く、おそらく遠距離からでも揺れがわかるようにつけられたデザインであると筆者は予想しています。

「猫や犬のセンシティブな箇所に適用されている謎の物理演算」については技術テストも兼ねていたと考えられており、実際ほとんどのプレイヤーは気づくことすらなく、「何かやたら街に動物が増えたな…」と感じた程度でした。

揺れモノ表現への熱量もさることながら、見えないところで技術テストしているというユーモアも個人的に好きなポイントです。

ユーザーの多様性に配慮◎

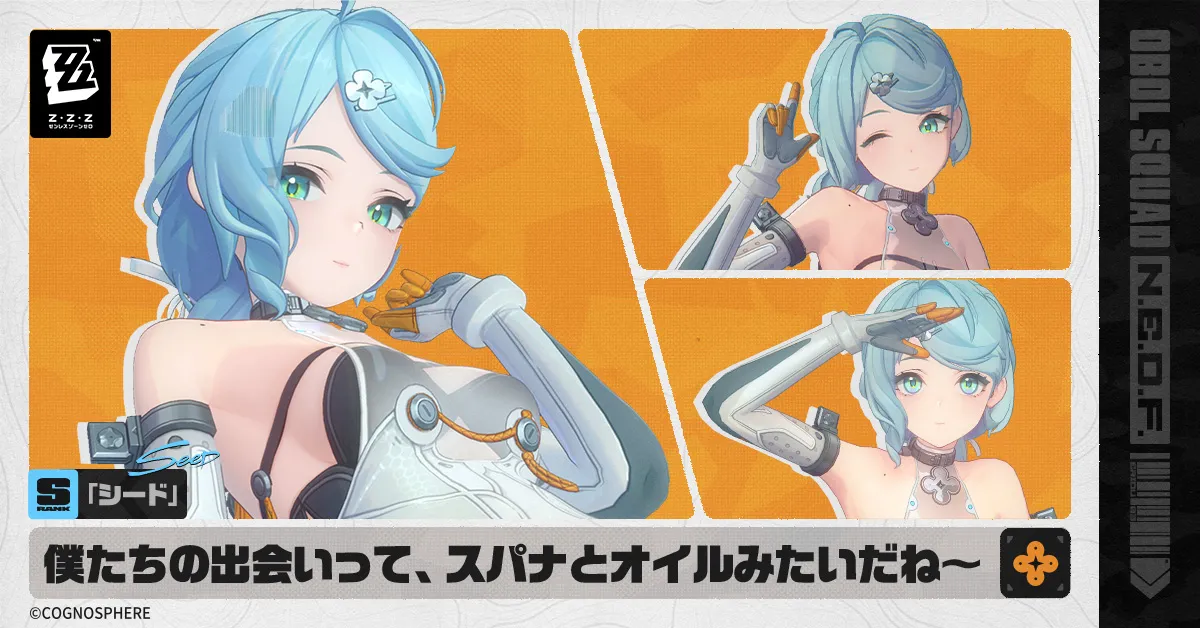

多種多様な種族が登場する『ゼンゼロ』の世界観において、開発陣の細かな配慮が垣間見えるというのも好印象です。

動物的な特徴を持つ種族「シリオン」の設定が秀逸で、動物と人間どちらに近いかというグラデーション、俗に言う「ケモ度」が段階別に用意されています。

ケモノ系のキャラクターは「歩行手段」「マズル」「尻尾」「耳」「体毛」などで分類された「ケモ度」によって好き嫌いが大きく分かれるため、これらの要素に配慮したバリーション豊かな「シリオン」キャラクターが存在します。

「ネコ」「オオカミ」「クマ」「ウサギ」といった陸上動物系から、「サメ」「タコ」などの海洋生物系、明言こそされていませんが「幽霊」「吸血鬼」「鬼」に近い亜人系、などなど王道から変化球まで様々です。

また、メカニカルな生物として機械の身体を持つ「知能生命体」も存在しており、そちらも「人型に近いタイプ」や「完全なメカ」など複数の分類に分けられてユーザーの好みに配慮が施されています。

バリエーションに付随した話では、同名キャラクターが別扱いで実装された実績があるため、推しキャラクターが装いを新たに強力になって帰ってくるといった期待が持てるのも良い部分です。

既存キャラクターが古くなるのを避けるという実用性に加えて、バージョン更新によってストーリーが深ぼられていくごとに見た目や性能が変化していくライブ感も楽しめます。

その他にも様々な戦略が…

また、今回紹介したもの以外でも筆者が分かる範囲だけで、本記事ではまとめきれないほど様々な戦略や配慮がなされています。

- 課金キャラクターの時間的劣化を避けるための性能面での戦略

- 令和時代に適したコスパ・タイパ重視設計のシステム

- ライト層・ヘヴィ層がそれぞれ楽しめるコンテンツの制作工夫

- 同社別IPでの経験から活かされるデザイン的な配慮

- 世界観で統一されたデザイン設計

- ユーザーを飽きさせないための新ミニゲーム機能の実装

などなど、話し始めると枚挙に暇がありません。改めて「ゼンゼロは本当に良く練られているんだな…」というのを感じています。

長年ゲーム業界が失敗してきたアンチパターンをきちんと踏まえた上で、“ユーザーニーズを理解することが最終的に作品の良さにつながる”ということをきちんと認識しているように思いました。

何よりも、良いゲームはシステム以上に運営や開発への信頼感が重要です。

ユーザーとのコミュニケーションが常に行われているという点で、長く楽しめるコンテンツとして『ゼンゼロ』は今後も盛り上がっていくことが期待できます。

1ゲームをサクッと遊べるタイムパフォーマンス重視設計でもありますので、長時間できないという人やまだプレイしたことがない人も是非始めてみてください。

今後のソシャゲの令和スタンダードというものも体感できておすすめです!

『Zenless Zone Zero』は HoYoverse の登録商標です。

※記事内で使用している画像は『二次創作に関するガイドライン』に準ずる範囲で、ゲーム内及び公式サイトなどから取得しています。